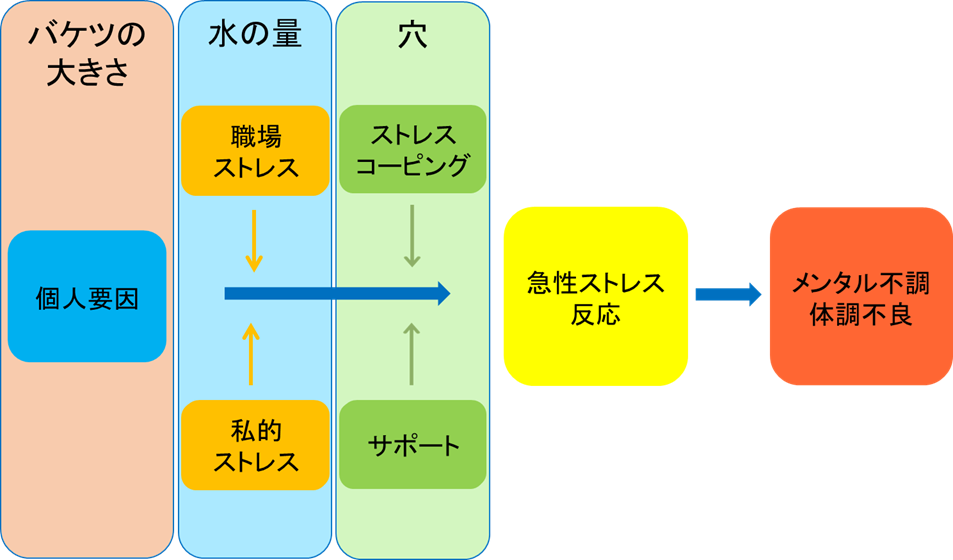

器の大きさ

同じストレス環境の中にあっても、それに対する人の反応は千差万別です。うつになってしまう人もいれば、全く平気な人もいます。

個人要因は、その人の持っている性格や育ってきた環境、発達障害や不安障害などの精神疾患、遺伝、ストレス耐性などの様々な要素があります。誤解を招く表現ではありますが、わかりやすく表現するならば「器の大きさ」となります。

ここでは、うつ病の個人要因である「器の大きさ」を考えていきましょう。

性格

うつ病になりやすい性格として、3つの性格があげられています。

メランコリー親和型性格・執着気質・循環気質です。

メランコリー親和型性格の方は、秩序を重んじて、ルールに従っていることを好みます。執着気質の方は、責任感が強く、周囲にも求めます。循環気質の方は、社交的な方で、躁うつ病に多いです。

また、新型うつ病になりやすい方は、他人から拒絶されることに敏感で、打たれ弱いです。

※詳しく知りたい方は、『うつ病になりやすい人の性格傾向とは?』をお読みください。

心の病気との合併

心の病気には様々なものがあります。

心の病気は、生活をしていく上で生きづらさにつながることが多いです。このため、ストレスが蓄積していきうつ病を合併することが少なくありません。

このような時は、まずはうつ病をしっかりと改善します。そして、原因となった精神疾患に向き合って治療をしていく必要があります。

伝統的な診断方法に、外因・内因・心因の3つに分けていく考え方があります。

外因とは、脳に外傷や損傷などをうけてしまって生じたものです。器質性精神病や統合失調症などが代表的です。

内因とは、脳の機能的な異常により不調が生じたものです。躁うつ病や古典的うつ病などがあります。

心因性は、ストレスに対して反応性に不調が生じたものです。不安障害や非定型うつ病はこれにあたることが多いです。

外因性うつ病では、脳が損傷されているので、その原因自体を治すことができません。ですから、対症的な治療にならざるを得ません。内因性うつ病は、脳の機能的な異常なので、これを調節する抗うつ薬の効果が期待できます。心因性では、きっかけがあるので、薬での症状の緩和に加えて心理療法が必要になります。

遺伝

家族の誰かがうつ病の場合、「自分も発症するのでは?」と心配する方を多く見かけます。

確かに、うつ病と遺伝は全く無関係とは言えません。しかし、遺伝子だけがうつ病の原因とは言えないのもまた事実です。

たとえば、うつ病にかかるかどうかが遺伝子によって決定されるなら、一卵性の双子の片方がうつ病になれば、もう片方もうつ病を発症することになります。

しかし、実際にそうなる確率は30%~40%ほどです。この数値には、育ってきた環境が似ていたことによる影響もあると考えられます。ですから、うつ病になるかどうかは、遺伝によって決まってしまうわけではありません。

最近、うつ病の原因となる遺伝子を突き止めるための研究が多くされるようになってきました。いくつかうつ病の原因なのではと疑いを持たれている遺伝子は存在しますが、まだ確たる原因遺伝子は突き止められていません。

ストレス耐性

ストレスに対する強さは人それぞれです。打たれ強い人と弱い人、どんな違いがあるのでしょうか?ストレス耐性が何で決まってくるのかは、いろいろな考え方があります。そのうちの一つとして、SOC(首尾一貫感覚)というものをご紹介します。

これはアントノフスキーという学者が、第二次世界大戦後のユダヤ人強制収容所から生還した人々を観察する中で見出したものです。極度のストレス環境を耐えぬいた人たち、その方々のストレスに対する反応は様々でした。

健康に生活し、「あの頃の出来事は人生の糧となった」とまで言える人がいる一方で、重度の精神障害に悩まされるようになった人もいます。こうした差異は、一体どこからやってくるのでしょうか。アントノフスキーは、

3つのポイントが存在すると考えました。

「有意味感」とは、今自分が行っている仕事などに、何らかのやりがいや意味を見出すことを指します。たとえ興味が無かったとしても、将来何らかの役に立つかもしれないなど、「今自分がやっていることには意味があるのだ」と思えるかどうか、ということです。

「全体把握感」は、自分が現在の状況を把握し、先を見通すことで、状況をコントロールしている実感を持つことを指します。全体を見通し、計画性を持って仕事を行うことができているかどうか、ということです。

「経験的処理感」とは、これまでの経験に基づいて、自分に何ができて何が出来ないかを把握することを指します。できることとできないことの線引きをしっかりして、その上で悲観的にならずにいられるかどうか、ということです。

水の量

水の量にあたるストレス、この影響力を式で表してみます。

- ストレスの影響力=ストレス強度×持続時間×頻度×変化

となります。これらの4つの要素のうち、もっとも影響が大きいものは何だと思いますか?

答えは、「変化」です。人は変化にとても弱いです。

ストレスと、ひと口に言っても様々なものがあります。私たちが普段ストレスという時、一般的にはマイナス要素を指しますが、プラス要素もストレスになります。良くも悪くも、変化することは全て「ストレス」なのです。

人は、ストレスを受けると三段階の反応をとります。第一段階は警告反応期です。ストレスを受けると、そのショックから一時的に身体の機能が低下しますが、抗ストレスホルモンが分泌され、身体の機能を活発化させることで身を守ろうとします。

なおもストレスが続くと、第二弾階の抵抗期へと入ります。長引くストレスに身体が抵抗し、普段よりも抵抗力が強くなっている状態です。

第三段階は疲憊期です。長期にわたってストレスを受け続けた結果、身体が疲労困憊してしまった状態です。ここまでくると抵抗力が下がり、睡眠や食事などの生活リズムも乱れ、身体機能が低下していきます。