認知症の4つの種類と特徴を解説!それぞれの割合も紹介

こころみクリニック―公式YOUTUBE

「認知症の種類と特徴を知りたい」

認知症には種類があって、情報が入り混じっており、分かりにくいかもしれません。

この記事では、よくある4つの認知症について、それぞれの種類と特徴を簡潔にお伝えしていきます。

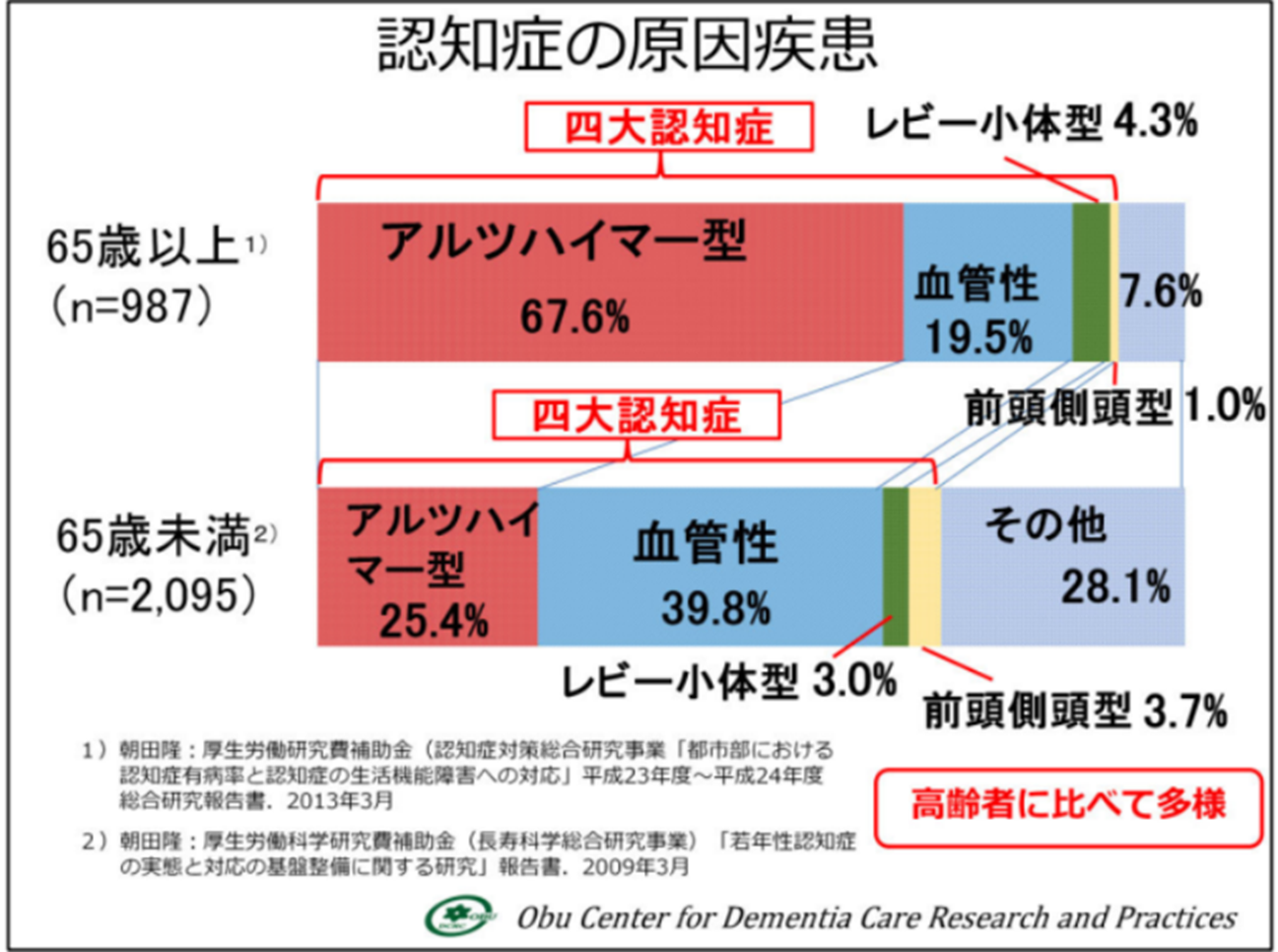

4つの認知症の割合について解説していきます。

ここでは、4種類の認知症の特徴を大枠で理解していただけたらと考えています。

認知症の人を介護する際に役立ててみてください。

「認知症の種類と特徴を知りたい」

認知症には種類があって、情報が入り混じっており、分かりにくいかもしれません。

この記事では、よくある4つの認知症について、それぞれの種類と特徴を簡潔にお伝えしていきます。

4つの認知症の割合について解説していきます。

ここでは、4種類の認知症の特徴を大枠で理解していただけたらと考えています。

認知症の人を介護する際に役立ててみてください。

認知症は以下の4つの種類が代表的です。

脳の神経細胞にアミロイドβというたんぱく質がたまり、神経細胞が破壊され、脳が萎縮する病気です。

アミロイドβが蓄積する原因は不明ですが、遺伝や加齢が関係すると言われています。

以下のような症状がみられます。

もっと詳しく知りたい方は、以下のリンクページをご覧ください。

アルツハイマー型認知症の症状・診断・治療

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害が原因で発症する認知症です。

脳梗塞や脳出血は、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病が原因となって起こります。

損傷した脳の部位によって、症状が異なりますが、主な症状は以下のとおりです。

レビー小体という神経細胞に、αシヌクレインというたんぱく質がたまり、神経細胞が破壊される病気です。αシヌクレインがたまる原因は分かっていません。

以下のような症状がみられます。

もっと詳しく知りたい方は、以下のリンクページをご覧ください。

レビー小体型認知症の症状・診断・治療

大脳の前頭葉・側頭葉を中心に神経細胞の変性・脱落を起こす病気です。

脳の神経細胞にPick球がみられる場合はPick病と呼ばれます。原因はよく分かっていません。

以下のような症状が特徴です。

もっと詳しく知りたい方は、以下のリンクページをご覧ください。

前頭側頭型認知症とは?症状・原因・治療・ケアのポイントを解説

65歳以上では、アルツハイマー型認知症、血管性認知症(19.5%)、レビー小体型認知症(4.3%)、前頭側頭型認知症(1.0%)の割合でみられます。

引用元(https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/2018-6-tishiki.pdf)

認知症には、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症の4種類があり、それぞれの特徴を解説しました。

そのうちでアルツハイマー型認知症が、全認知症の67.6%を占めます。

アルツハイマー型認知症の前兆として、MCI(Mild Cognitive Impairment)が注目の的です。MICの段階で適切な対策を講じれば、認知症への移行を防げる場合があります。

対策について詳しく知りたい方は、以下のリンクページをご覧ください。

厚生労働省 軽度認知障害「あたまとからだを元気にする MCIハンドブック」

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:認知症 投稿日:2023年6月30日