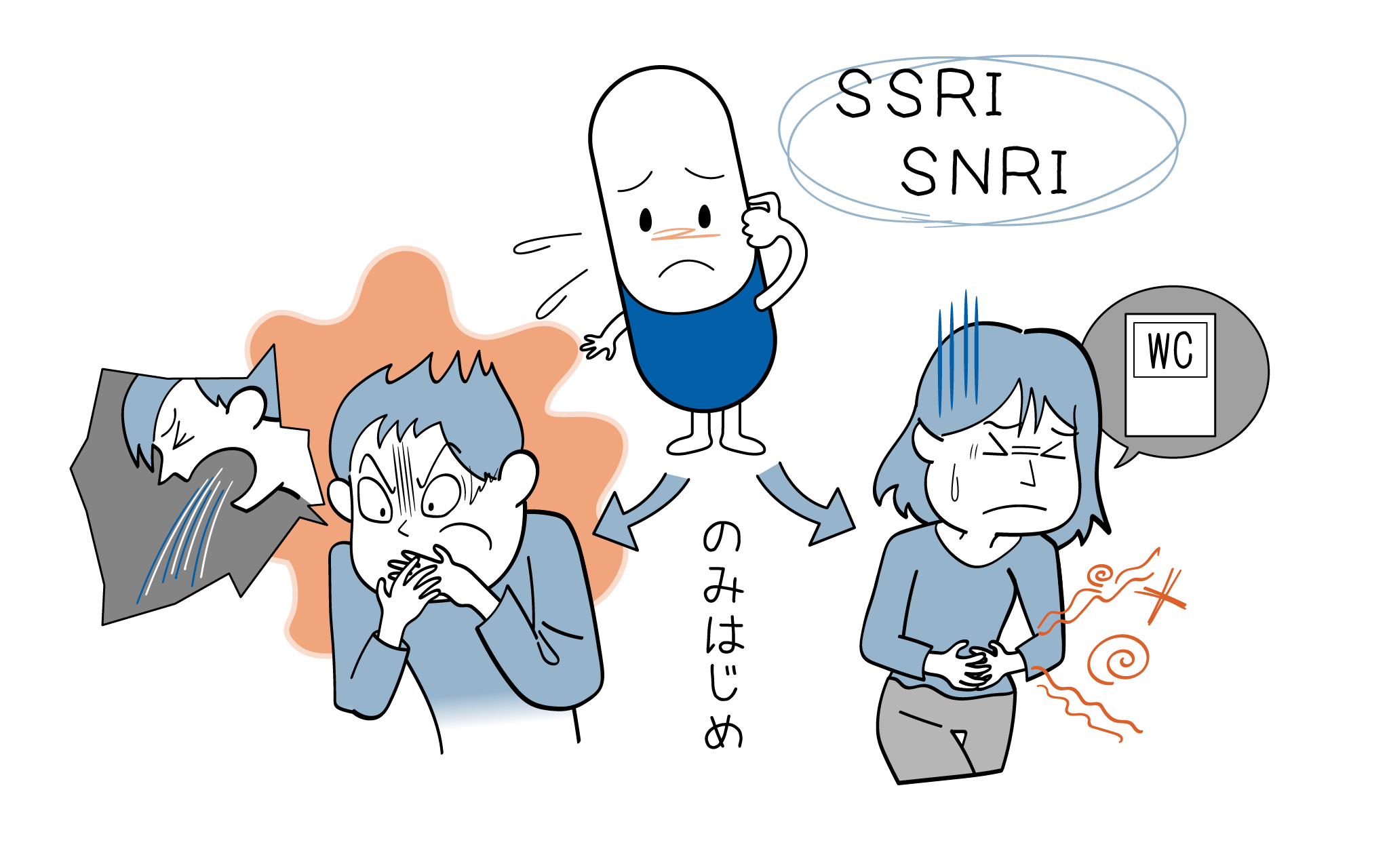

抗うつ剤の吐き気や下痢と5つの対策

抗うつ剤の副作用としての吐き気や下痢は、飲み始めに強く現れます。

そこをしのげば慣れてくることが多いので、具体的にどのように対処していけばよいのか、考えていきましょう。

- 様子をみる

- 胃薬を使う

- 回数を分けて服用する

- 増量のペースを緩やかにする

- 他の抗うつ剤に切り替える

①様子をみる

- 生活に支障がないならば、ガマンすると少しずつ慣れていきます。

抗うつ剤による吐き気や下痢は、飲み始めが一番しんどいです。

ほとんどの方では、身体が薬に慣れていくにつれて自然と楽になっていきます。

お薬が身体に慣れてくるには、1~2週間の時間がかかります。何とかここを乗り超えれば、自然と吐き気が落ち着きます。

一度身体が慣れてしまえば、お薬を増量したときも、最初ほどの吐き気は感じません。

しかし、ガマンできないほど吐き気が辛く、生活に支障があるようでしたら、他の対処法を考えていきましょう。

②胃薬を使う

どうしても吐き気が辛いときや、胃腸に不安がある方には、

などを一時的に使います。そのなかでも、消化管運動改善薬のガスモチンが使われることが多いかと思います。

症状が認められてから使うことが多いですが、胃腸に不安がある方には、抗うつ剤の飲み始めから併用していきます。

2週間もすれば吐き気が改善してきますので、その後は胃薬を中止しても大丈夫なことがほとんどです。

どのようなお薬を使うかというと、これといって決まった薬があるわけではありません。

一般的によく内科などで使われている胃薬を、症状の認められ方に応じて使っていきます。

制吐剤

などが使われます。

制吐剤は、吐き気が強い時に頓服(とんぷく)として使うことが多いお薬です。

制酸剤

- オメプラール

- タケプロン

- パリエット

- ネキシウム

- ガスター

などがあります。

制酸剤は、胃がキリキリと痛んだり、胸焼けがするときにつかいます。

胃粘膜保護剤

などがあります。

胃粘膜保護剤は、副作用が特にないので使いやすく、抗うつ剤の飲み始めから併用するときに使われます。

消化管運動改善薬

などがあります。

消化管運動改善薬は、胃もたれなど胃腸が動いてないと感じる時に使います。

ガスモチンは、抗うつ剤の開始時に併用されることが多いです。副作用のメカニズムから考えると、胃腸の動きを整えるお薬が合理的です。

ドグマチールは胃の動きをよくするだけでなく、抗うつ効果もあります。

このため、低用量で併用することで、相乗効果を期待することもあります。

※ドグマチールについて詳しく知りたい方は、『ドグマチール(スルピルド)の効果と副作用』をお読みください。

③回数を分けて服用する

抗うつ剤の吐き気の副作用は、お薬の量が増えれば増えるほど強くなります(用量依存性)。

ですから、回数を分けて少量ずつ飲むことで、抗うつ剤の血中濃度のピーク(Tmax)が下がり、多少ですが吐き気が軽減することもあります。

半減期が短い抗うつ剤ほど、この方法の効果が期待できます。

お薬を飲んだ直後に明らかに吐き気が強くなる場合は、お薬の服用を2~3回に分けると改善できるかもしれません。

④増量のペースを緩やかにする

- お薬の変化のペースを緩やかにすれば、吐き気は軽減します。

抗うつ剤を増量や減量させるとき、そのペースを緩やかにすることで、吐き気は軽減されます。

吐き気の副作用は用量依存性なので、量の変化が小さければ影響も軽くなります。

小さな用量の錠剤にしたり、半分に薬を割ったりして、段階的に慣れるようにしていきましょう。

⑤他の抗うつ剤に切り替える

- 改善がどうしても難しい場合は、他のSSRIやSNRI、NaSSAなどに切り替えていきます。

①~④の対処法でも改善しないときは、他の抗うつ剤に切り替えを検討します。SSRIやSNRIといった吐き気の副作用が多い抗うつ剤でも、相性によって問題ないこともあります。

どうしても難しい場合や、嘔吐恐怖があって吐き気を極度に恐れている方の場合は、吐き気の副作用が少ないNaSSA(リフレックス/レメロン)に切り替えていくことも検討します。

吐き気に関わるセロトニン5HT2・3受容体をブロックする作用があるので、吐き気が起こりにくいのです。

昔からある三環系抗うつ剤なども吐き気は起こりにくいのですが、他の副作用がネックとなることがあります。

ドグマチールは、上述したように胃薬としての効果もある抗うつ剤ですので、ほとんど吐き気は認められません。

ただし、生理への影響がでやすいため、女性には使いにくいお薬です。

※お薬ごとの比較について詳しくは『抗うつ剤による吐き気・下痢の比較』をお読みください