抗うつ剤による吐き気・下痢の比較

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

抗うつ剤の副作用「吐き気・下痢」が気になる方へ

抗うつ剤によくみられる副作用の中に、「吐き気」「下痢」があります。

ほとんどの場合は飲み始め1~2週間ほどで落ち着きますが、なかにはその副作用が気になってお薬を止めてしまう方もいます。

抗うつ剤の種類ごとに、吐き気・下痢の副作用の出やすさを比較してみました。

※抗うつ剤について概要を知りたい方は、『抗うつ剤(抗うつ薬)とは?』をお読みください。

※抗うつ剤の副作用全体について知りたい方は、『抗うつ剤によくある副作用と対策とは?』をお読みください。

なぜ抗うつ剤で吐き気・下痢がおこってしまうのか

抗うつ剤による吐き気・下痢の原因は、「セロトニン」です。

脳内のセロトニンが減少すると抑うつ・緊張・不安などの原因となるため、抗うつ剤にはセロトニンの作用を高める働きがあります。

ところが、このセロトニンの90%以上は、実は「胃腸」に存在しているのです。

そして、胃腸に良くないものが入ったときなどに、外へ排出しようとする働き(つまり、嘔吐と下痢ですね)に大きく関与しています。

抗うつ剤を飲み始めると、一時的に胃腸のセロトニンも刺激されてしまうため、そこから吐き気や下痢の症状が生じることがあります。

1~2週間もすれば身体が慣れ、胃腸の働きも落ち着いていきます。

※原因について詳しくは、『抗うつ剤で吐き気や下痢がおこる原因とは?』をお読みください。

抗うつ剤の吐き気・下痢の比較

SSRIやSNRIでよくある副作用ですが、トレドミンにはあまり目立ちません。

古い三環系抗うつ剤でも生じにくく、NaSSAのリフレックス/レメロンにはほとんど認められません。

この表を見ていただくと、吐き気や下痢はSSRIとSNRIに多いことがお分かりいただけるかと思います。

上でご説明した通り、吐き気・下痢の原因は「セロトニン」です。

ですから、セロトニンに選択的に働くSSRIとSNRIで多く生じるのです。

こちらの表にはありませんが、SSRIに近い働きのあるトリンテリックスも、吐き気の副作用が多いです。

SSRIと吐き気・下痢

SSRIのなかでも、ルボックス/デプロメールでとくに多いです。

私自身が試供品を飲んだ時、下痢気味になりました。

その他のSSRI(パキシル、レクサプロ、ジェイゾロフト)にはあまり大きな違いはありません。

副作用の少なさが定評のトリンテリックスでも、吐き気の副作用は同等に認められます。

SNRIと吐き気・下痢

イフェクサーやサインバルタに比べ、トレドミンは少ない印象があります。

SNRIはSSRIよりは吐き気・下痢が少ないですが、それでも古いタイプの抗うつ剤よりは多く認められます。

NaSSAと吐き気・下痢

NaSSAのリフレックス/レメロンには、吐き気や下痢がほとんど認められません。

これは、嘔吐中枢などを刺激するセロトニン5HT2・3受容体をブロックする作用があるためです。

三環系・その他の抗うつ剤と吐き気・下痢

三環系、デジレル/レスリンも吐き気・下痢は少ないです。

三環系抗うつ剤などの古い薬や、デジレル/レスリンも、リフレックス/レメロンと同じセロトニン5HT2・3受容体をブロックする作用があるため、吐き気・下痢は生じにくくなっています。

古い抗うつ剤は全体的に副作用は多いですが、吐き気と下痢に関しては、SSRIやSNRIの方が発生しやすいのです。

まとめ

抗うつ剤の吐き気や下痢の副作用は、SSRIやSNRIに多くみられます。

NaSSAや古い抗うつ剤、デジレル/レスリンにはあまり認められません。

多くの場合は1~2週間ほどで落ち着きますから、ガマンできそうな範囲なら様子をみてください。

胃腸の弱い方や副作用が強く出た方には一時的に胃腸薬も処方しますが、どうしても辛いというときには、他の抗うつ剤に変更する場合もあります。

吐き気・下痢が辛いときは主治医と相談してみましょう。

※吐き気・下痢の対策について知りたい方は、『抗うつ剤の吐き気・下痢と5つの対策』をお読みください。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://cocoromi-mental.jp/wp-content/uploads/2023/04/0390f3b07795cf162da516011a668f81-150x150-1.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:抗うつ剤(抗うつ薬) 投稿日:2023年3月24日

関連記事

適応障害の症状・診断・治療

適応障害とは? こころみクリニック―公式YOUTUBE 適応障害とは「環境の変化に適応できず、そのストレスによって心身に何らかの症状がおき、生活に支障がでる病気」です。 環境が大きく変化したときには誰にでも起こり得る身近… 続きを読む 適応障害の症状・診断・治療

投稿日:

人気記事

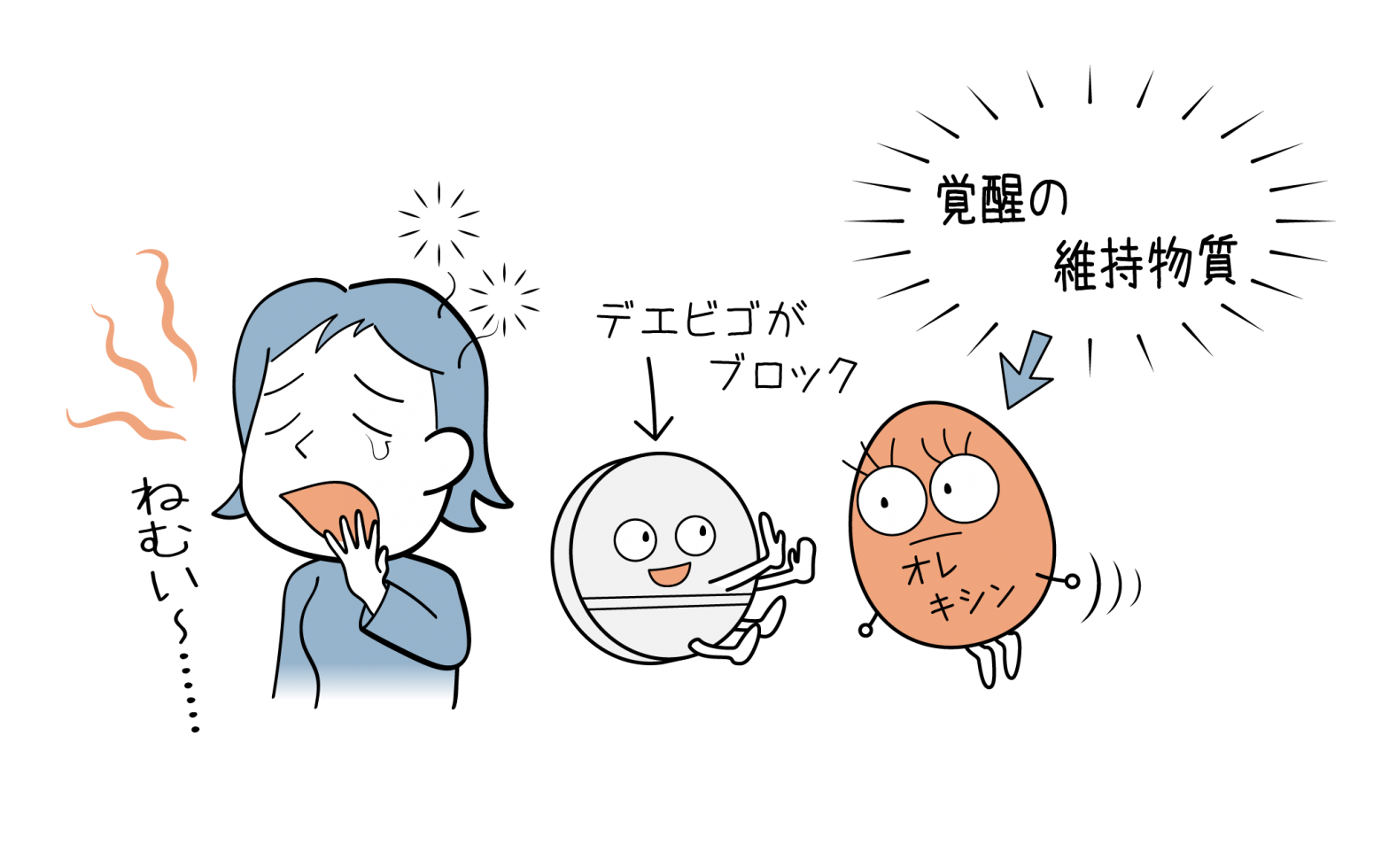

デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

デエビゴ(レンボレキサント)とは? デエビゴ(一般名:レンボレキサント)は、オレキシン受容体拮抗薬に分類される新しい睡眠薬になります。 覚醒の維持に重要な物質であるオレキシンの働きをブロックすることで、睡眠状態を促すお薬… 続きを読む デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

投稿日: