レクサプロの副作用の特徴

レクサプロは、セロトニンだけを増やすように意識したお薬です。

SSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)に分類されますが、その中でもセロトニンだけをシンプルに増やす薬です。

他の受容体に作用しないため、他のSSRIと比較しても副作用が少ないです。

レクサプロでよく認められる副作用は、

が認められます。いずれも飲み初めに認められることが多く、飲み続けていると慣れていくことが多いです。

まれですが注意が必要な副作用として、

が挙げられます。レクサプロは、他の抗うつ剤と比較すると多いといわれています。

賦活症候群とは、中枢神経を刺激しすぎてしまうことで、不安や焦燥感、イライラが急激に高まってしまうことです。

もともと気分の波が隠れている方では、軽躁状態が誘発されることもあります。

また不整脈については、QT延長が認められる患者さんにはNGとなっています。

どのお薬でも大なり小なりQT延長は認められ、とくにレクサプロで多いわけではありませんが、注意喚起されている以上は気をつける必要があります。

このため、必要に応じて心電図を確認する必要があります。これらの副作用が疑われる場合は、服薬を中止して主治医に相談してください。

それ以外に、なかなか相談しづらいために我慢されている方が多い副作用が、

になります。同じタイプのSSRIの中では、比較的少ないとは言われています。ですが3~4割くらいの方で認められるといわれています。

レクサプロの副作用の原因

レクサプロでみられる副作用の中心は、「セロトニン」によるものです。

セロトニンを増やすことでお薬の効果を期待しているのですが、セロトニンは他にもいろいろな働きをしています。脳だけでなく、胃腸にも作用しています。

ですから、セロトニンが過剰に作用してしまって、副作用となるのです。

セロトニンが関係する副作用としては、

が挙げられます。

レクサプロでは、分解に重要な酵素(CYP2C19)が上手く働かない人が日本人には20%ほどいて、そのような方には薬が効きすぎてしまいます。それも関係しているのか、

の副作用が少なくありません。眠気もゆっくり増量していけば、問題ないことが多いです。

レクサプロの添付文章(薬の説明書)では、QT延長に注意するように記載されています。

心電図のQT時間が延びてしまうことで、致死的な心室性の不整脈が生じてしまうことが懸念されているのです。

これは2010年以降に薬の認可が厳しくなったことが大きく、その他のSSRIとリスクは大きく変わらないと考えられています。

むしろ古くからある三環系抗うつ薬のほうがリスクが高いです。

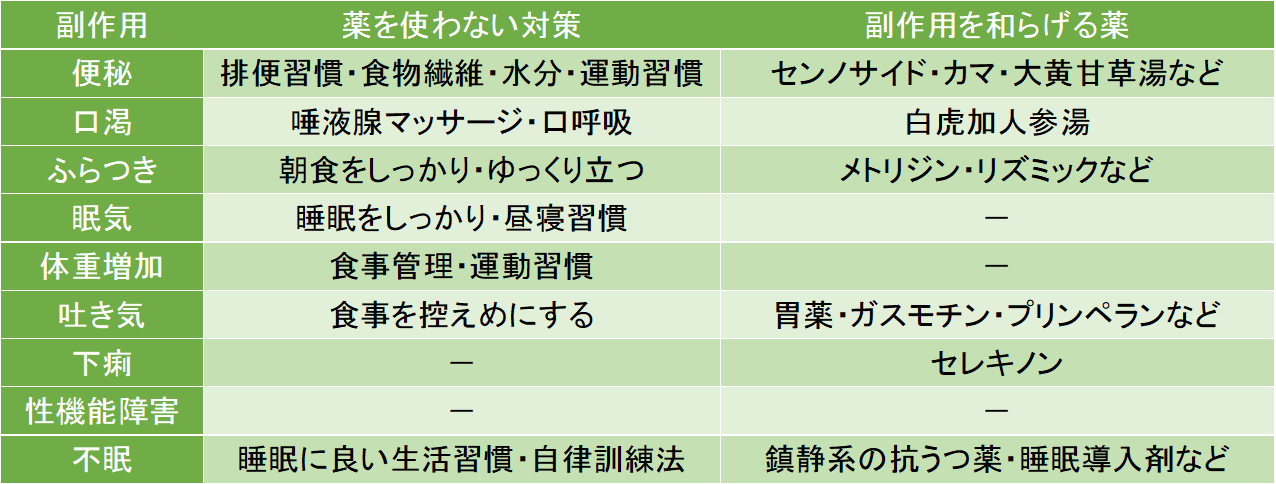

レクサプロによくある副作用と対策

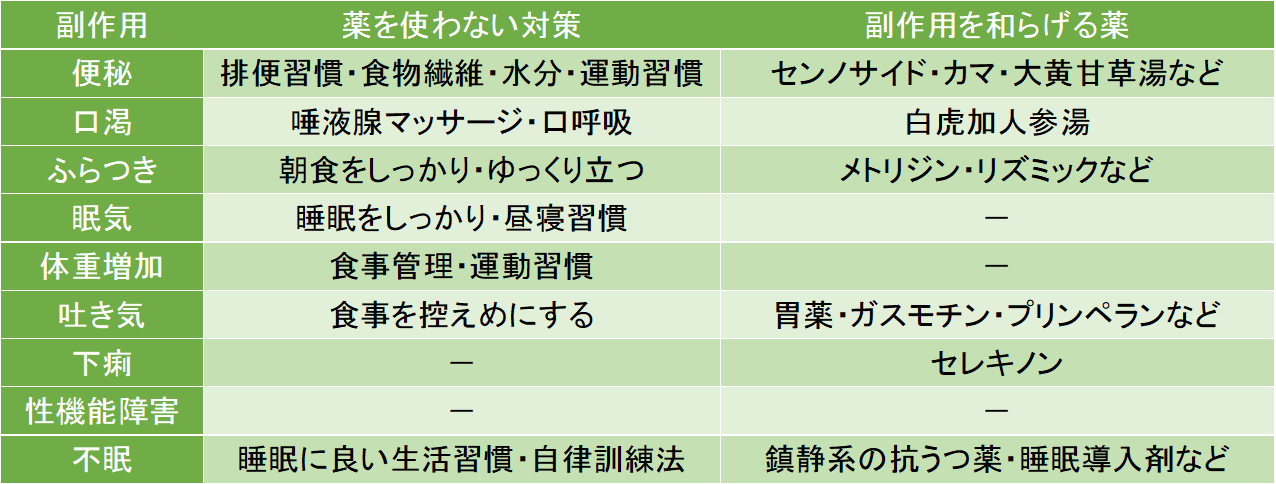

レクサプロでよくある副作用や気にされる方が多い副作用について、症状ごとに対策をお伝えしていきます。

レクサプロの副作用が認められた場合、

が基本的な対処法となります。お薬を飲み続けるうちに身体が少しずつ慣れていき、落ちついてくることが多いためです。

生活習慣で改善ができる部分もあれば、副作用を和らげるお薬を使っていくこともあります。

レクサプロの副作用で多くの方が気にされるのが、

の5点です。対処法も含めてみていきましょう。

※具体的な副作用への対処法について詳しく知りたい方は、『抗うつ剤によくある副作用と対策とは?』をお読みください。

眠気・不眠

レクサプロの承認時の副作用頻度では、

- 不眠:1.5%

- 睡眠障害:0.7%

- 眠気(傾眠):23.5%

となっています。

レクサプロは理論的には、「眠気」よりも「不眠」になりやすいお薬になります。

しかしながらレクサプロを実際につかってみると、眠気の副作用が生じる患者さんも少なくありません。

その原因は残念ながら、よくわかりません。

- わずかにある抗ヒスタミン作用や抗α1作用での直接的な眠気

- 夜間の睡眠の質が落ちて、日中の眠気が強まる

- 理屈では説明できない眠気

こういったことが考えられます。

レクサプロは、セロトニン2A受容体を刺激します。これによって深い睡眠が妨げられてしまって、睡眠が浅くなってしまいます。

これが不眠として報告されることは考えられます。

レクサプロで眠気が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- 服用のタイミングをかえる(就寝前)

- 服用を2回にわける

- お薬の量を減らす

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

反対に不眠が認められている場合の対処法は、

- 慣れるまで待つ

- 睡眠の質の改善を図る

- 服用のタイミングを変える(朝食後)

- レスリンなどの鎮静系抗うつ剤を追加する

- お薬の量を減らす

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の眠気と7つの対策』『抗うつ剤の不眠と8つの対策』をお読みください。

体重変化(太る?痩せる?)

レクサプロと体重について心配される方も少なくありません。

食欲や代謝などは様々な影響があり、お薬だけでなく病状も関係してきます。

このため一概にお薬の影響だけを評価していくことは難しいです。

レクサプロは、お薬の特徴としては体重増加しにくい抗うつ剤ではあります。

- 抗ヒスタミン作用や抗5HT2c作用での直接的な食欲増加

- セロトニンによる代謝抑制

こういった体重に関係する要因を複合的に考えると、レクサプロは太りやすいお薬とは言えません。

SSRIの中ではパキシルが体重増加の報告が多いですが、レクサプロはそこまでありません。

レクサプロの分類されるSSRIは、飲み始めの数カ月は痩せる方向に行くことが多く、その後は太りやすい傾向にあることが報告されています。

もともと太っていた場合は、やせる傾向にあることも報告されています。

飲み始めの体重減少に関しては、胃腸障害によって食欲が落ちる影響が大きいかと思います。

長期に使って体重増加していくのは、精神症状が改善していくためかと思います。元気になって食欲が増加していくということと考えています。

レクサプロで太ってしまった場合の対処法としては、

- 生活習慣を見直す

- 運動習慣を取り入れる

- 食事の際によく噛むようにする

- お薬の量を減らす

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤は太る?体重増加と5つの対策』をお読みください。

胃腸障害

レクサプロの副作用で最も多いのは、胃腸症状になります。承認時の臨床試験では、

- 悪心:23.8%

- 嘔吐:3.3%

- 下痢:6.2%

- 便秘:4.5%

このようになっています。実際に市販後の報告でも、悪心が4.8%と最も多くなっています。

このような胃腸症状が認められるのは、レクサプロによるセロトニン刺激作用が原因になります。

セロトニンは脳だけでなく、胃腸にも作用してしまいます。

胃腸が動いてしまうことが多く、吐き気が認められるときは下痢も認められることが多いです。その一方で、便秘になることもあります。

レクサプロによる胃腸症状は飲み始めがピークで、徐々に慣れていくことが多いです。

このためレクサプロで胃腸症状が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- お薬を少しずつ増量する

- 胃腸症状を和らげるガスモチンなどを併用する

- 服用を2回にわける

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の吐き気・下痢と5つの対策』をお読みください。

頭痛

レクサプロは、頭痛の副作用が認められることがあります。

お薬の承認時の副作用の頻度でも、

となっています。

レクサプロで頭痛が生じるタイミングは、大きく2つあります。

- お薬の飲み始め

- お薬を減量・中止するとき(離脱症状)

レクサプロが頭痛を生じる理由はよくわかっていませんが、セロトニンが関係していると考えられます。

セロトニンは脳血管が収縮する作用がありますが、セロトニンが分解されると反動で、脳血管が急激に拡張します。

周りを取り巻いている三叉神経から痛み物質が作られ、頭痛につながると考えられます。

その一方でレクサプロをはじめとした抗うつ剤は、片頭痛の予防効果もしられています。

セロトニンが安定することで脳血管の拡張を予防でき、さらにはセロトニンには痛みの抑制効果があること知られています。

ですからレクサプロで頭痛が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- 服用のタイミングをかえる(就寝前)

- 痛み止めを使う

- 増量のペースをゆるめる

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の頭痛と5つの対策』をお読みください。

性機能障害(性欲低下・勃起不全)

レクサプロの副作用として、数字にあらわれている以上に多いのが性機能障害です。

なかなか相談しにくい副作用であるがゆえに、困っていても表に出てこない副作用です。

SSRIのジェイゾロフトやパキシルは性機能障害が多いですが、レクサプロは比較的少ないと報告されています。

そうはいっても、4割ほどで認められるといわれています。性機能障害のうちでもレクサプロで多いのは、

といわれています。パートナーとの関係性にも影響するため、軽視できない副作用です。

レクサプロによって性機能障害が生じる理由としては、セロトニン2A受容体作用や抗α1作用が関係しているといわれています。

レクサプロで性機能低下が認められた場合の対処法としては、

- 慣れるまで待つ

- お薬の量を減らす

- レスリンなどを追加(持続性勃起障害という副作用を転用)

- ED治療薬を使う(勃起不全に対して)

- 他の抗うつ剤に変更する

といったことがあります。

※詳しくは、『抗うつ剤の性欲低下・性機能障害と5つの対策』をお読みください。