ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果・作用時間の比較

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

同じ系列の睡眠薬でも効果や作用時間は違います。

睡眠薬のなかでも、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は多くの種類が発売されています。

効果の強弱・作用時間の長さもさまざまなタイプがあり、患者さんの状態に合わせて選ぶことができるのがメリットの1つと言えます。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の作用時間や効果の違いを比べてみましょう。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の作用時間の比較

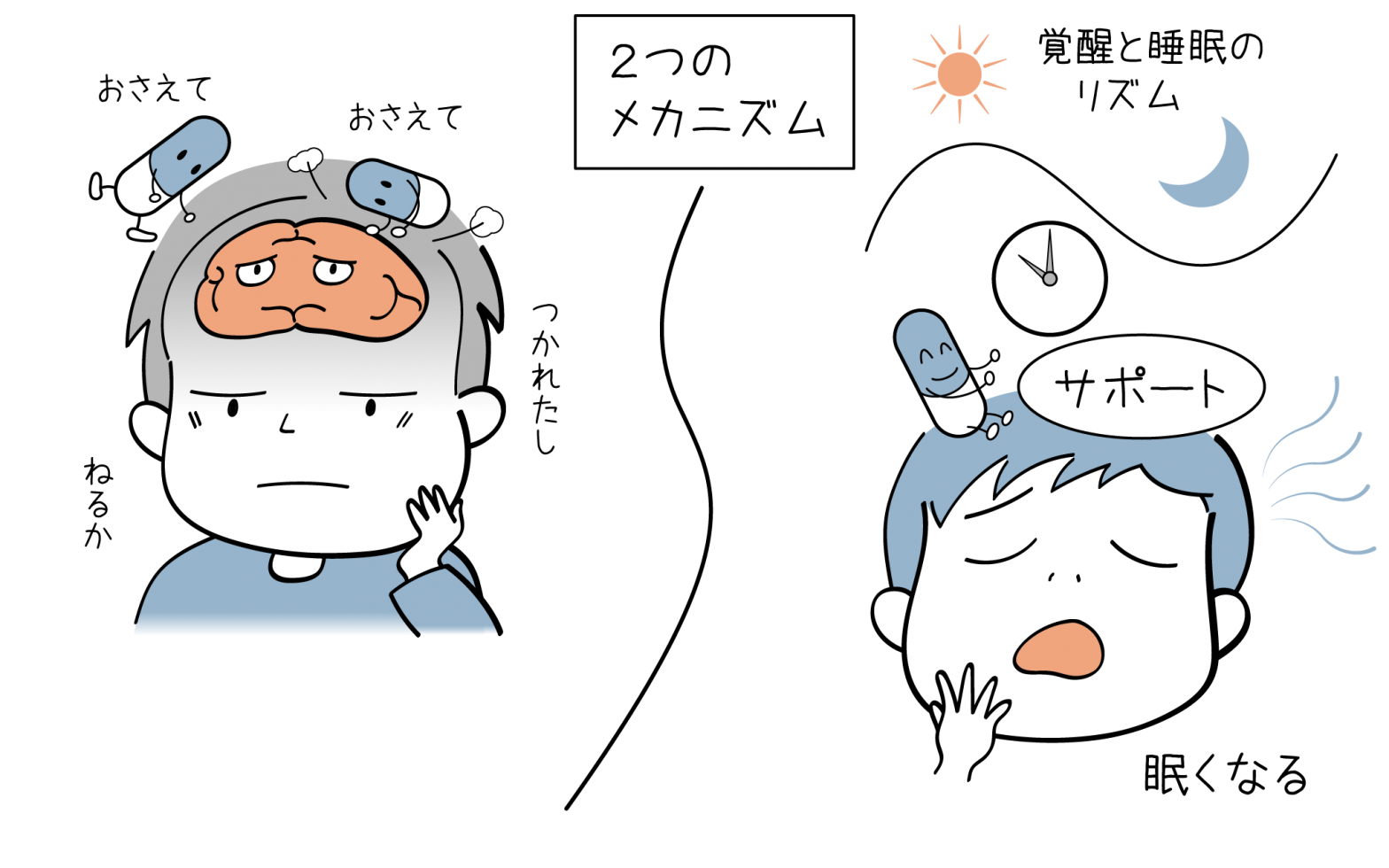

睡眠薬の作用時間の違いを見る一番のポイントは、「半減期」です。

半減期とは、薬の血中濃度が半分になるまでにかかる時間のことです。

半減期が短いお薬は、身体からすぐに薬が抜けていってしまうため、作用時間も短くなります。

《主なベンゾジアゼピン系睡眠薬と半減期》

※サイレースは、分類上は中間型ですが、実質的には短時間型のお薬です。

この表を見ていただくとわかるように、お薬によって半減期にはかなりの差があります。

もっとも短いのがハルシオン。速やかに効き、速やかに抜けていく睡眠薬の代表です。

一方、半減期20時間を超えるお薬もけっこうあります。これらの長さと作用の特徴により、

- 超短時間型

- 短時間型

- 中間型

- 長時間型

と分類がされています。

《睡眠薬の分類と特徴》

超短時間型や短時間型は、飲んですぐに効果が出てきます。

中間型や長時間型は、どちらも寝つきやすい土台を作っていくような働きで、身体にお薬が少しずつたまることで効果が現れます。

中間型は4~5日、長時間型は1週間以上かけて効果が安定していきます。

作用時間による使い分け

不眠と一口に言っても、その状態はさまざまです。

- 入眠障害…なかなか寝つけない

- 中途覚醒…途中で何度も目が覚めて再入眠できない

- 早朝覚醒…活動開始よりずっと早く目が覚めてしまう

これらのタイプに合わせ、睡眠薬の作用時間を変えていきます。

入眠障害には、超短時間型~短時間型。

中途覚醒には、短時間型~中間型。

早朝覚醒には、中間型~長時間型を使用するのが一般的です。

ベンゾジアゼピン系の効果の強さの比較

同じベンゾジアゼピン系睡眠薬でも効果の強さは異なります。

- 超短時間型のハルシオンは効果の強いお薬です。

- 短時間型の中では、ロヒプノール/サイレース>レンドルミン>デパス≒エバミール/ロラメット>リスミー

- 中間型の中では、エリミン≧ベンザリン/ネルボン>ユーロジン

- 長時間型の中では、ドラール>ダルメート/ベノジール≒ソメリン

となります。

基本的には、効果の弱いお薬から試し、効きが不十分なときは強いものへ変えていきます。

超短時間型には、ハルシオンより効果や副作用がおだやかな非ベンゾジアゼピン系のお薬があるため、そちらから始めるのが通常で、最初からハルシオンが処方されることはほとんどありません。

※非ベンゾジアゼピン系睡眠薬については、『非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の効果と作用時間の比較』をお読みください。

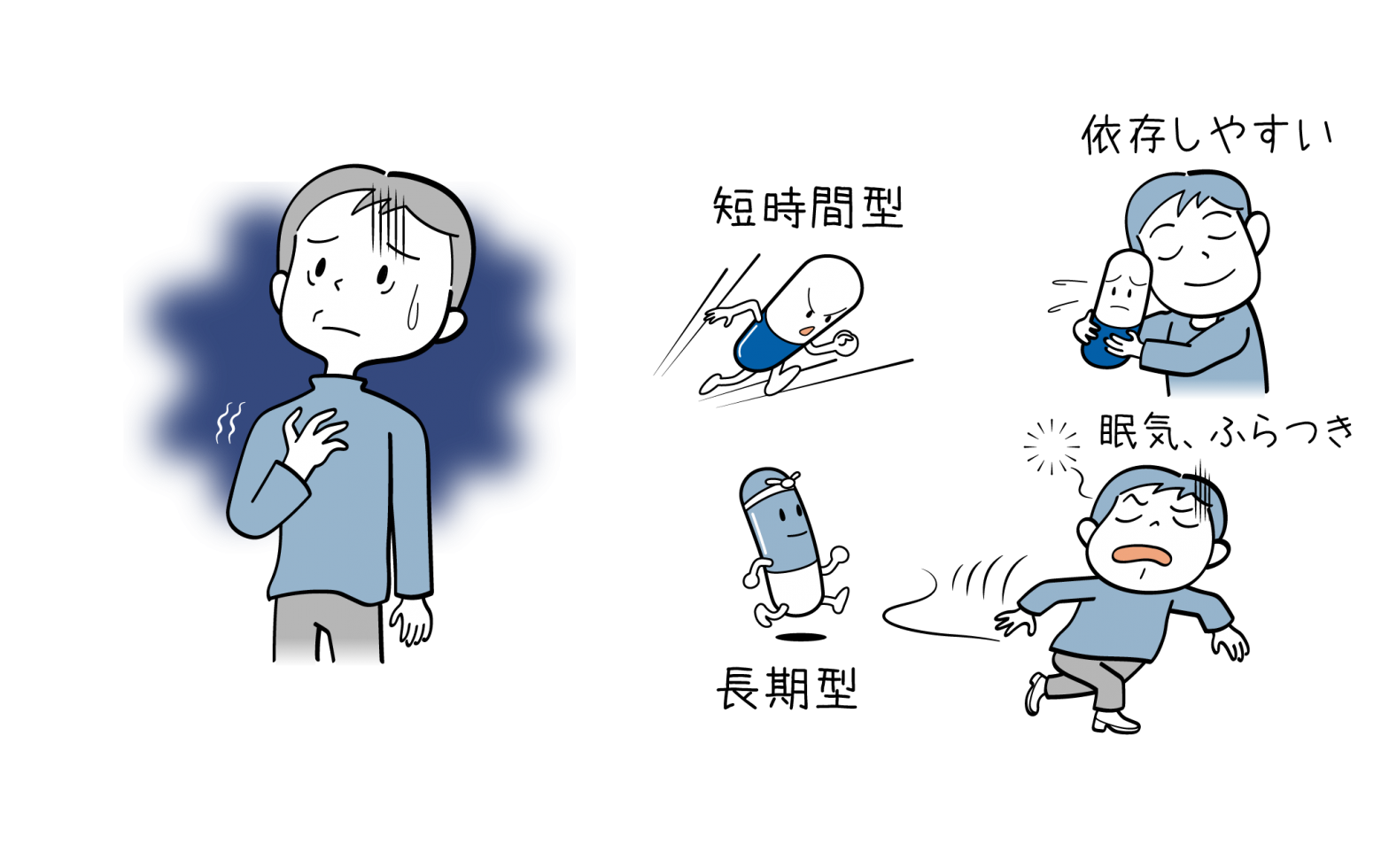

ベンゾジアゼピン系睡眠薬のメリット・デメリット

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、

- 種類が豊富で幅広い不眠に合わせて処方できる

- 効果がしっかりとし、即効性も期待できる

- 不安や筋肉の緊張をやわらげる作用もある

というメリットがあります。しかし、その一方で、

- ふらつき、眠気の持ち越し、健忘などの副作用が出ることがある

- 睡眠のメリハリを減らし浅い睡眠を増やしてしまう

- 長期連用で効きが悪くなり、依存に注意が必要

などのデメリットもあり、特徴を知って上手に使うことが大切なお薬です。

※詳しくは、『ベンゾジアゼピン系睡眠薬のメリット・デメリット』をお読みください。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬を安全に使うには

睡眠薬に対しては、怖いイメージを持っている方も多いかもしれません。しかしながら、昔使われていた睡眠薬に比べれば、安全性の面は確実に改善されています。

とはいえ、やはり副作用や依存性はありますので、以下のことに注意して使っていきましょう。

- 医師の処方、用法・用量を守る

- アルコールとの併用は絶対にしない

- お薬だけに頼らず、睡眠環境や生活習慣の見直しも行っていく

ベンゾジアゼピン系睡眠薬も含め、睡眠薬は不眠を根本から改善していくようなお薬とは異なります。

睡眠障害の原因はさまざまですので、睡眠薬は助けに使いながら、原因に合わせた対応をしていくことが大切です。

※睡眠障害の治療については、『不眠症(睡眠障害)の症状・診断・治療』をお読みください。

【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、受診される前のお願いをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。

(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://cocoromi-mental.jp/wp-content/uploads/2023/04/0390f3b07795cf162da516011a668f81-150x150-1.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:睡眠薬(睡眠導入剤) 投稿日:2023年3月28日

関連記事

ダイエットと拒食・食べ過ぎと過食の違いとは?

「摂食障害」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか? 「あれってやせたがる若い女の子がなるんでしょ。」 「私は食べるのが大好きだしダイエットもしないし、関係がない。」 「食べる量をコントロールできないなんて、意志が… 続きを読む ダイエットと拒食・食べ過ぎと過食の違いとは?

投稿日:

人気記事

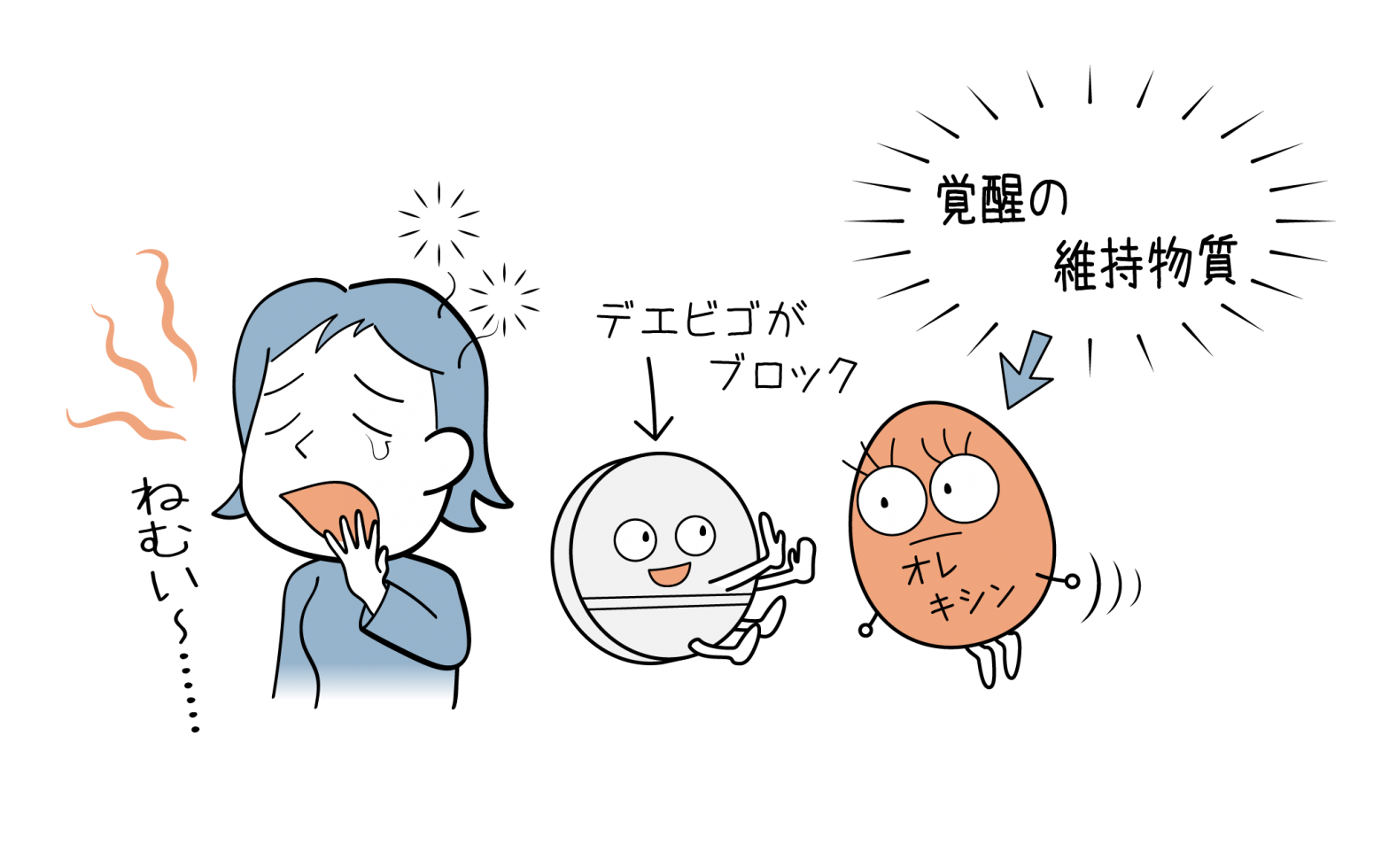

デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

デエビゴ(レンボレキサント)とは? デエビゴ(一般名:レンボレキサント)は、オレキシン受容体拮抗薬に分類される新しい睡眠薬になります。 覚醒の維持に重要な物質であるオレキシンの働きをブロックすることで、睡眠状態を促すお薬… 続きを読む デエビゴ(レンボレキサント)の効果と副作用

投稿日: